《金证研》法库中心 连年/作者 幽树/风控

关联交易是指发行人与关联方之间的交易。由于上市公司关联交易或造成利益输送、股东侵占公司权益等问题,一直以来,关联交易都是监管层关注重点。对于关联交易,监管部门在多部法规中亦作出明确规定,上市公司及拟上市公司应严格履行关联交易的信息披露义务。对此,证监会表示,上市公司必须严格履行法定信息披露义务,不得刻意隐瞒关联交易,侵害中小股东的知情权。

一、除法规明确指出的关联方外,关联方认定尊重实质重于形式原则

据证监会2021年3月18日发布的《上市公司信息披露管理办法》【第182号令】,上市公司的关联交易,是指上市公司或者其控股子公司与上市公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。

因此,上市公司关联方的认定范围的定义对于判断交易事项是否属于关联交易尤为重要。

对于关联方的认定范围,在《上市公司信息披露管理办法》、2020年12月31日发布的《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《深交所上市规则(2020)》”)、2020年12月31日发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《创业板上市规则(2020)》”)、2020年12月31日发布的《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上交所上市规则(2020)》”)、2020年12月31日发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板上市规则(2020)》”)等法律法规中均有相关的法条规定。

上述5部法条中对于关联方的认定范围均一致,均认为上市公司的关联人包括关联法人和关联自然人。

对于关联法人,上述法条规定直接或者间接控制上市公司的法人或者其他组织;由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织;由上市公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者担任董事(独立董事除外)、高级管理人员的,除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织;持有上市公司5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人;在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二月内,存在上述情形之一的;中国证监会、证券交易所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系,可能或者已经造成上司公司对其利益倾斜的法人或者其他组织,具有上述情形之一的法人或者其他组织为上市公司的关联法人。

对于关联自然人,上述法条规定直接或者间接持有上市公司5%以上股份的自然人;上市公司董事、监事及高级管理人员;前两项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、父母、年满十八周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹,子女配偶的父母;直接或者间接地控制上市公司的法人的董事、监事及高级管理人员;在过去十二个月或者根据相关协议安排在未来十二个月内,存在上述情形之一的;中国证监会、证券交易所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系,可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人,具有上述情形之一的自然人,为上市公司的关联自然人。

其中,关于上述“实质重于形式”的原则认定的关联关系在《金证研》法库中心于2021年8月16日发布的《实质重于形式判定核心:会否导致与关联方间产生资源或义务的转移》中有着详细的解释,在实际操作中,对于实质重于形式的判定核心应关注其是否会导致与关联方间产生资源或义务的转移,是否会导致上市公司对其有利益倾斜。

值得注意的是,据上交所2011年3月4日发布的《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》,在可能导致上市公司利益对其倾斜的自然人和法人中,包括持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上的股份的自然人以及法人。

即对上市公司具有重要影响的控股子公司的持有10%以上股份的股东应该按照“实质大于形式”的原则将其认定为关联方。

因此,上市公司或者其控股子公司与具有上述情形的关联人之间发生的转移资源或者义务的事项,均属于关联交易。

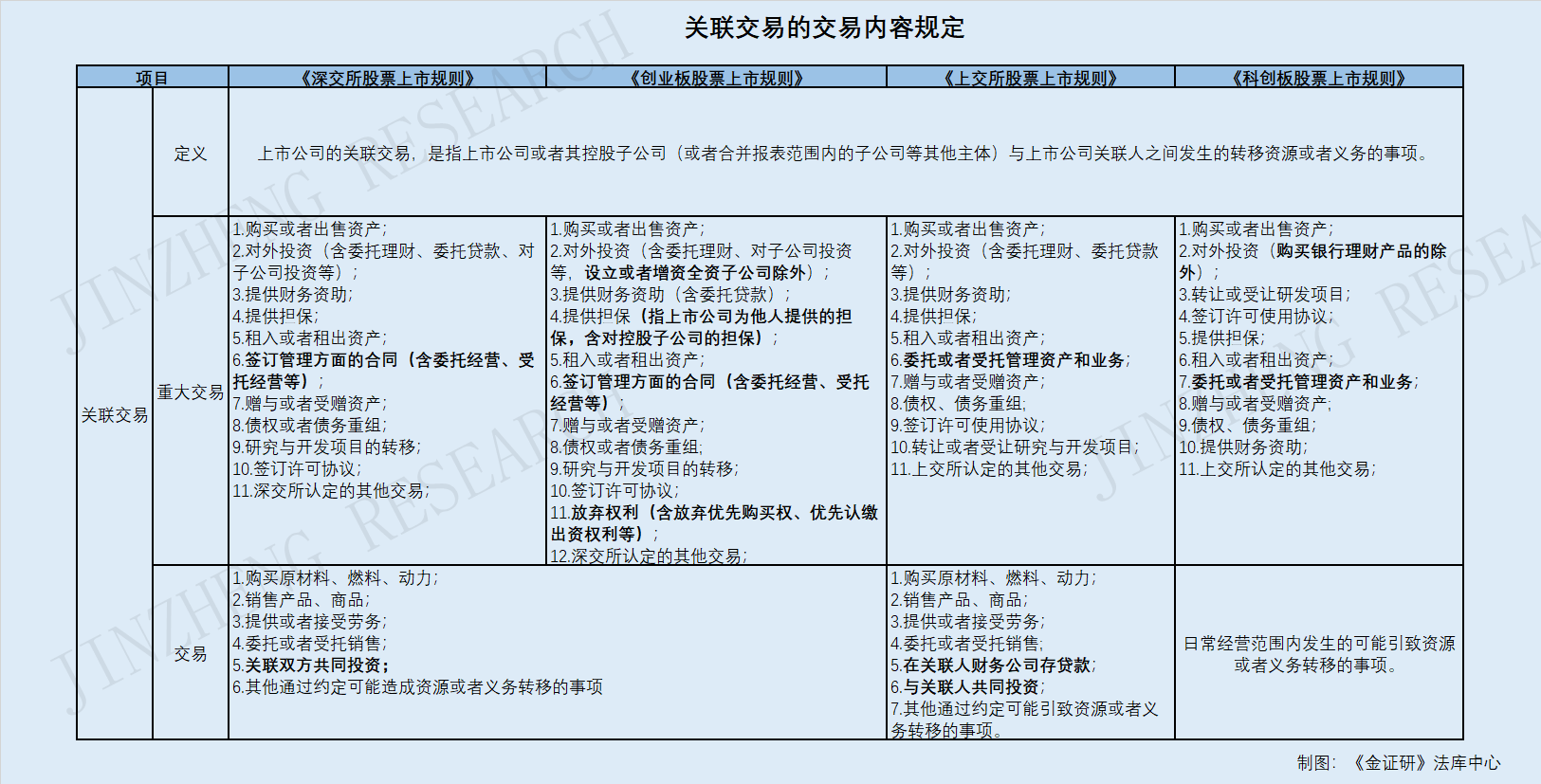

而对于关联交易中的“交易”内容,上述法规同样做出了规定。

二、上市规则界定关联交易行为,明确逾十类关联交易应予以披露

对于《深交所上市规则(2020)》、《创业板上市规则(2020)》、《上交所上市规则(2020)》、《科创板上市规则(2020)》,关联交易包括上述法规规定的重大交易以及其他上市公司或者其控股子公司(或者合并报表范围内的子公司等其他主体)与上市公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。

上述法规对重大交易的内容大致一样,其中存在细微的区别。

在上述法规中,关联交易均包括了与关联方进行的应披露的重大交易以及其他交易内容。

其中,应披露的重大交易内容包括购买或者出售资产;对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等);提供财务资助;提供担保;租入或者租出资产;赠与或者受赠资产;债券或者债务重组;研究与开发项目的转移;签订许可协议以及证券交易所认定的其他交易。

需要指出的是,在《创业板上市规则(2020)》中,其规定的“对外投资”交易内容中并不包括设立或者增资全资子公司。同时,其应披露的重大交易中还额外包括了“放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等)”。

而在《科创板上市规则(2020)》中,则是在“对外投资”交易内容中将“购买银行理财产品”排除在外。

而对于上市公司与关联方进行的其他交易内容,在《深交所上市规则(2020)》、《创业板上市规则(2020)》、《上交所上市规则(2020)》中规定了其包括购买原材料、燃料、动力;销售产品、商品;提供或者接受劳务;委托或者受托销售;关联双方共同投资以及其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。

值得一提的是,《上交所上市规则(2020)》中规定了“在关联人财务公司存贷款”同样属于关联交易。

而在《科创板上市规则(2020)》中,其并未对其他关联交易内容作出具体的规定,而是将其归纳为日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。

而对于关联交易的披露标准,上述法规同样有相应的规定。

三、关联交易逾30万元应及时披露,逾3,000万元重大关联交易应及时披露并经审议

《深交所上市规则(2020)》、《创业板上市规则(2020)》、《上交所上市规则(2020)》、《科创板上市规则(2020)》,均规定了上市公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易应当及时披露。

对于上市公司与关联法人的关联交易披露标准,《深交所上市规则》、《创业板上市规则(2020)》、《上交所上市规则(2020)》中均规定了其交易金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易,应当及时披露。

同时,关联交易(上市公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外)的金额在3,000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易,应当及时披露并且提交董事会和股东大会审议。

特别地,《科创板上市规则(2020)》中关于上市公司与关联法人的重大关联交易披露标准的规定存在差别。

据《科创板上市规则(2020)》,上市公司与关联法人发生的成交金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的交易,且超过300万元,应当及时披露。

同时,关联交易的交易金额(提供担保除外)占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,且超过3,000万元,应当及时披露并且提交董事会和股东大会审议。

对于上述关联交易,其适用于累计计算标准,即,上市公司在连续十二个月内发生的与同一关联人进行的交易,以及与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易,应当累计计算。

其中,《深交所上市规则(2020)》、《创业板上市规则(2020)》、《上交所上市规则(2020)》规定上述同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人。

特别地,在《科创板上市规则(2020)》中,上述同一关联人还包括了由同一自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。

四、为关联方做担保应经审议并及时披露,创业板禁止上市公司为关联方提供财务资助

因为上市公司为其他方提供担保会给公司本身带来不可预测的风险,因此上述法规对于上市公司为关联方提供担保均设有独立的规定。

深交所和上交所所有板块的上市公司,若要为关联人提供担保的,无论数额大小,均应当在董事会审议通过后及时披露,并提交股东大会审议。

《创业板上市规则(2020)》和《科创板上市规则(2020)》还额外规定了,上市公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的,控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

特别地,《上交所上市规则(2020)》中,规定了上市公司为持股5%以下的股东提供担保的,也应当参照关联交易的形式按规定执行,其有关股东应当在股东大会上回避表决。

即在上交所上市的公司若要为其持股5%以下的股东提供担保,则上述交易亦同样属于关联交易,需要比照关联交易的规定以及程序执行。

值得一提的是,对于在科创板上市的公司,其为关联人提供担保的,需要具备合理的商业逻辑。

据《科创板上市规则(2020)》,上市公司为关联人提供担保的,应当具备合理的商业逻辑,在董事会审议通过后及时披露,并提交股东大会审议。

同样地,上市公司与关联方之间涉及“委托理财”、“提供财务资助”的交易同样有独立的规定。

《深交所上市规则(2020)》、《创业板上市规则(2020)》、《上交所上市规则(2020)》、《科创板上市规则(2020)》,均规定了上市公司向关联方“提供财务资助”、“委托理财”等事项时,应当以发生额作为计算标准,并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算,经累计计算达到前述关联交易披露标准的,适用其规定。已按规定履行相关义务的,不在纳入相关的累计计算范围。

值得注意的是,在《创业板上市规则(2020)》中,其规定了上市公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供资金等财务资助。

同时,《创业板上市规则(2020)》、《科创板上市规则(2020)》中均表示,上市公司应当审慎向关联方提供财务资助或者委托理财。

特别地,《上交所上市规则(2020)》中还对上市公司与关联人共同出资设立公司的情形做出了额外的规定。

据《上交所上市规则(2020)》第10.2.7条,上市公司与关联人共同出资设立公司,应当以上市公司的出资额作为交易金额,适用前述关联交易披露标准的规定。

若是上市公司对关联交易“隐而不披”,涉嫌违反《证券法》。相关信息披露负责人或将同样受到处罚,若其违法行为、或者隐瞒相关事项是由发行人控股股东、实际控制人组织、指使的,其同样需要受到警告以及处罚。

据2019年12月28日修订的《证券法》第七十八条,发行人及法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定的其他信息披露义务人,应当及时依法履行信息披露义务。信息披露义务人披露的信息,应当真实、准确、完整,简明清晰,通俗易懂,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第一百九十七条第二款规定,信息披露义务人报送的报告或者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的,责令改正,给予警告,并处以一百万元以上一千万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接负责人员给予警告,并处以五十万元以上五百万元以下的罚款。发行人的控股股东、实际控制人组织、指使从事上述违法行为,或者隐瞒相关事项导致发生上述情形的,处以一百万元以上一千万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处以五十万元以上五百万元以下的罚款。

不难发现,上市公司与关联方之间进行的“提供担保”、“委托理财”、“提供资金资助”等关联交易或存在着较多“灰色地带”,因此上述法规均对前述行为进行严格的规定。上述关联交易或是监管者的关注重点。

在风云变幻的资本市场中,不少“参与者”或多或少利用关联交易牟取利益。为了避免“东窗事发”,甚至有“参与者”采取对关联交易“去关联化”或者对关联交易“隐而不披”的手段,规避处罚。

五、间接为关联方提供担保属于关联交易,高升控股对关联交易“隐而不披”遭处罚

据公开信息,高升控股股份有限公司(以下简称“高升控股”)系在深圳证券交易所上市的上市公司。

据湖北证监局于2019年12月25日发布的【2019】5号《行政处罚决定书》,高升控股因未充分披露关联方、未按规定披露与关联方之间的关联交易、未在2017年年度报告中披露为关联方担保的关联交易而遭到证监会处罚。

其中,对于高升控股在2017年年度报告中未披露为关联方提供担保的关联交易,违反了《证券法》第六十三条的规定,构成了《证券法》第一百九十三条第一款所述的“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人所披露的信息有重大遗漏”行为。

此外,韦振宇作为高升控股实际控制人,隐瞒其知晓的高升控股为关联方提供担保、拆借资金给关联方使用等行为,不通知上市公司并督促其履行关联交易审议及信息披露义务,构成《证券法》第一百九十三条第三款所述实际控制人指使从事信息披露违法行为。

因此,证监会对高升控股给予警告,并处以六十万元的罚款;对高升控股实际控制人韦振宇基于警告,处以九十万元罚款。

在实际操作过程中,高升控股存在着对关联交易“隐而不披”的情形,而对于判断上市公司的交易是否属于关联交易,在实际操作中存在着“实质重于形式”的判定原则。

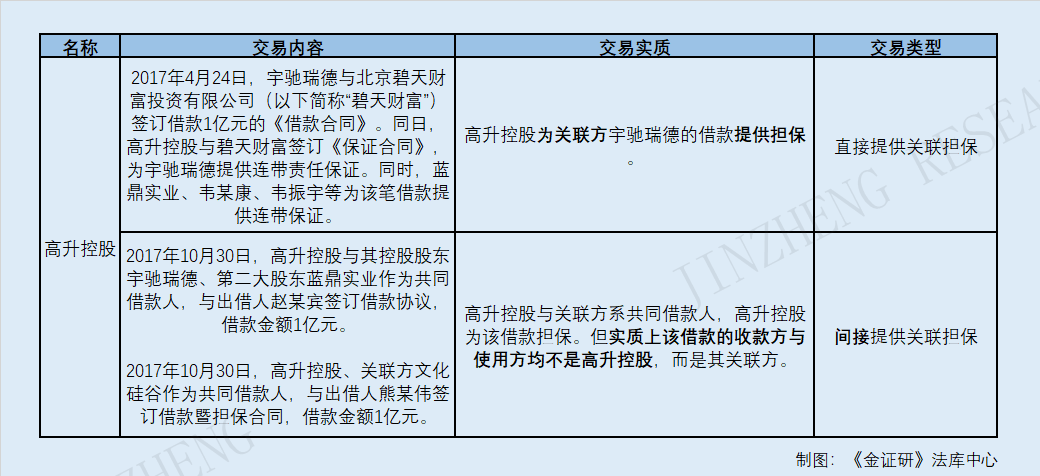

据湖北证监局【2019】5号《行政处罚书》,北京宇驰瑞德投资有限公司(以下简称“宇驰瑞德”)与北京碧天财富投资有限公司(以下简称“碧天财富”)签订借款1亿元的《借款合同》。同日,高升控股与碧天财富签订《保证合同》,为宇驰瑞德提供连带责任保证。同时,蓝鼎实业(湖北)有限公司(以下简称“蓝鼎实业”)、韦某康、韦振宇等为该笔借款提供连带保证。

其中,宇驰瑞德、蓝鼎实业分别系高升控股的第一大、第二大股东。韦某康系高升控股实控人韦振宇的父亲。

因此,上述交易实际系高升控股直接为其关联方提供担保的事项,构成关联交易。

据湖北证监局【2019】5号《行政处罚书》,2017年10月30日,高升控股与其控股股东宇驰瑞德、第二大股东蓝鼎实业作为共同借款人,与出借人赵某宾签订借款协议,借款金额1亿元。

依据上述交易的共同借款借款协议内容,并结合协议履行的情况看,该借款的收款方和使用方均不是高升控股,而是高升控股的关联方。高升控股在上述共同借款事项中,主要承担一定条件下的还款义务,实质构成担保法律关系,依据2006年12月13日审议通过的《上市公司信息披露管理办法》第七十一条第三项之规定,“上市公司的关联交易,是指上市公司或者其控股子公司与上市公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项”。因此上述借款担保事项构成关联交易。

因此,上述交易中,虽然表面上,高升控股是因为其为借款人,因此对该借款进行担保,但该借款的收款方和使用方均不是高升控股,因此,高升控股虽然同为借款人,但其未使用该借款,该借款的实际使用人系高升控股的关联方,因此高升控股对此借款进行担保,实质上系为关联方的借款进行担保,因此,适用“实质大于形式”的原则,上述交易构成间接为关联方担保的事项。

不难发现,高升控股存在对关联关系“隐而不披”的情形,其亦因此受到了证监局的处罚。实际上,除此之外,上市公司因存在将关联交易“去关联化”而隐瞒关联交易规避监管的情况,也遭到了证监局处罚。

六、以“股份代持”隐藏关联关系及关联交易,珠海中富遭证监会处罚

据公开信息,珠海中富实业股份有限公司(以下简称“珠海中富”)系在深圳证券交易所上市的上市公司。

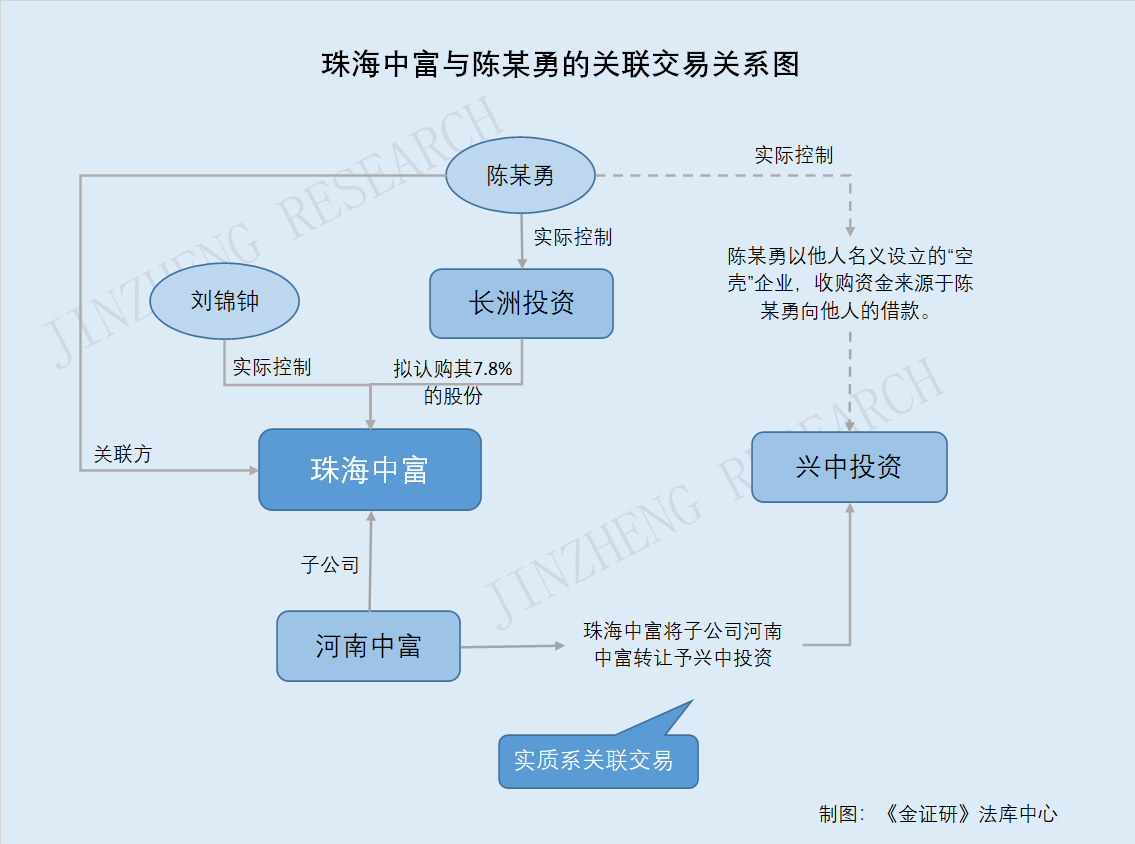

据中国证监会发布的【2019】16号《中国证监会行政处罚决定书(珠海中富实业股份有限公司、刘锦钟、宋建明、韩惠明)》,刘锦钟时任珠海中富实际控制人并担任珠海中富副董事长。

2015年10月30日,珠海中富与广东长洲投资有限公司(以下简称“长洲投资”)签订附条件生效的《非公开发行股票之股份认购协议》,其中长洲投资拟认购珠海中富14,000万股,占发行后珠海中富总股份的7.8%。

经证监会检查,长洲投资为陈某勇个人控制的公司。因此,长洲投资此次拟认购珠海中富非公开发行5%以上股份,作为长洲投资实际控制人的陈某勇,可通过长洲投资在未来12个月内间接持有珠海中富5%以上股份。据《上市公司信息披露管理办法》第六十二条第四项有关“根据相关协议安排在未来12月内,存在上述情形之一(间接持有上市公司5%以上股份的自然人)的”自然人为上市公司关联自然人的规定,陈某勇为珠海中富的关联人。

2015年12月初,珠海中富实际控制人刘锦钟通过李某杰告知陈某勇,珠海中富拟转让子公司河南中富容器有限公司(以下简称“河南中富”),以使珠海中富2015年业绩实现盈利,希望陈某勇买下并回租给珠海中富。陈某勇同意买入,并安排深圳兴中投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“兴中投资”)为受让方,收购资金为陈某勇向他人借款。经查,兴中投资实际为陈某勇以他人名义设立的“空壳”企业,自设立以来没有任何业务,陈某勇控制兴中投资的公章和营业执照。兴中投资由陈某勇个人控制,陈某勇乃系利用兴中投资名义买入河南中富股权。

2015年12月15日,珠海中富与兴中投资签订《河南中富容器有限公司股权转让协议》,以1.3亿元的价格向兴中投资出售子公司河南中富100%股权。陈某勇为珠海中富的关联人,珠海中富出售子公司股权给陈某勇控制的兴中投资构成关联交易。2015年12月15日,珠海中富召开第九届董事会2015年第十二次会议,审议通过出售河南中富股权的议案。在前述过程中,珠海中富未履行关联交易审议程序,在珠海中富披露的相关公告中,仅披露了珠海中富向兴中投资出售河南中富的情况,而未将其作为关联交易予以披露。

因珠海中富未如实披露关联交易的行为,违反了《证券法》第六十三条有关“发行人、上市公司依法披露的信息,必须真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的规定,构成《证券法》(2013年6月29日修订版)第一百九十三条第一款所述的“上市公司……所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的行为。

对此,证监会对珠海中富给予警告,并处以60万元的罚款,并对直接负责的主管人员时任实际控制人兼副董事长刘锦钟、董事长兼总经理宋建明、董事会秘书韩慧明给予警告,并分别处以30万元、30万元、15万元的罚款。

因此,在上述交易中,从表面上看,珠海中富系转让其子公司河南中富予无关联第三方兴中投资。但实质上,该交易系珠海中富转让其子公司予关联方陈某勇以使珠海中富2015年业绩实现盈利,该交易应为关联交易。在交易过程中,珠海中富存在为了规避关联交易产生的程序与监管,为该关联交易“去关联化”的情形。在该过程中,表面上,陈某勇以兴中投资作为交易对手方,以规避关联交易的监管。但实质上,该企业系陈某勇以他人名义设立的“空壳”企业,并且兴中投资与珠海中富的交易资金来源于陈某勇向他人的借款。

不难发现,为关联交易“去关联化”亦不能规避证监会的监管,按照实质重于形式的原则,为规避监管将关联交易“去关联化”同样属于隐瞒关联交易,将受到证监会的警告以及罚款。

无独有偶,交易的类型判断同样适用于实质重于形式的原则。

七、向第三方出售房产实际却系代关联方还款,银亿股份因隐瞒关联交易被罚

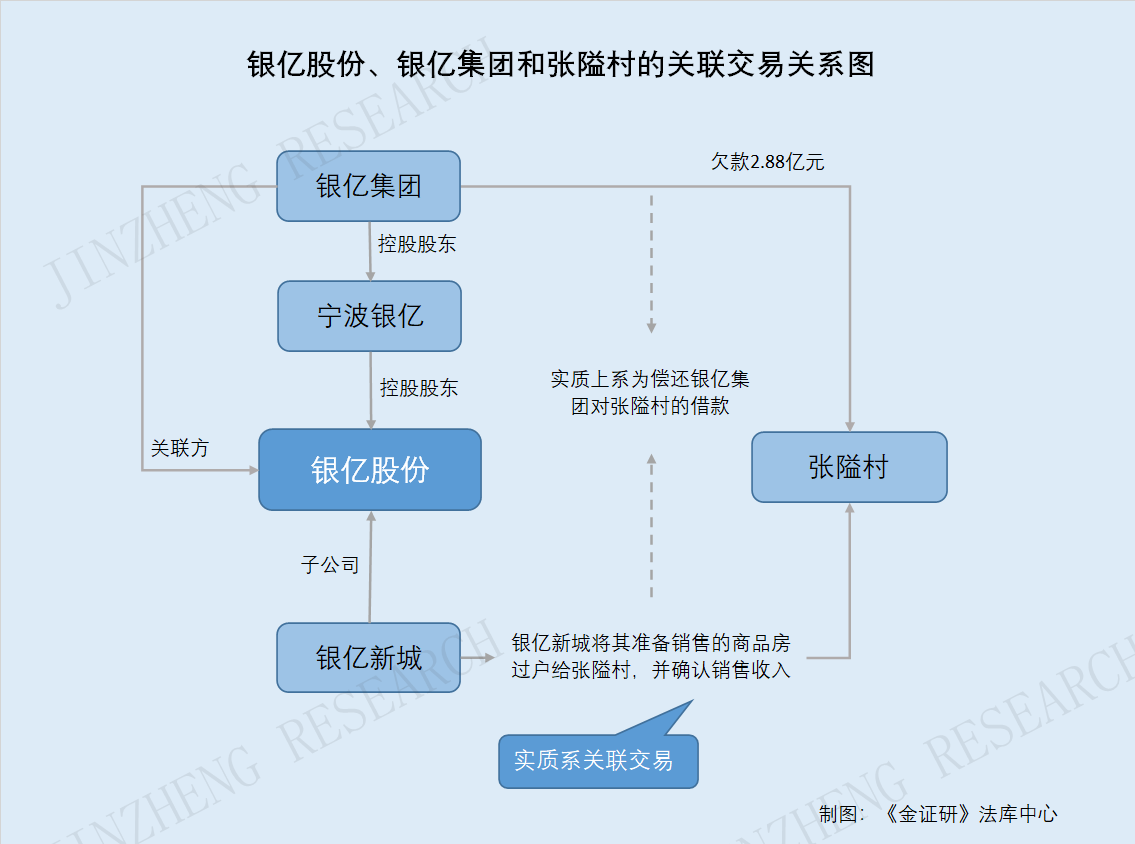

据公开信息,银亿股份有限公司(以下简称“银亿股份”)系在深圳证券交易所上市的上市公司。

据甘肃监管局2020年1月9日发布的《中国证券监督管理委员会甘肃监管局行政处罚决定书(银亿股份、熊续强、方宇、张明海、王德银、李春儿)》,银亿集团有限公司(以下简称“银亿集团”)系银亿股份控股股东宁波银亿控股有限公司(以下简称“宁波银亿”)的控股股东。因此,银亿股份与银亿集团构成关联关系。

2018年9月,为偿还银亿集团欠宁波市鄞州区福明街道张隘股份经济合作社(以下简称“张隘村”)2.88亿元借款,银亿股份子公司宁波银亿新城置业有限公司(以下简称“银亿新城”)将准备出售的商品房过户至张隘村,并确认为银亿新城销售收入,从而形成银亿股份子公司代关联方银亿集团偿还借款事项。上述金额占2017年末经审计净资产绝对值185.26亿元的1.55%,已达到信息披露标准,银亿股份未及时履行信息披露义务。

由上述情形可知,从表面上来看,银亿股份子公司银亿新城向张隘村销售商品房,并确认为银亿新城销售收入。但实质上,上述交易中,银亿股份并未收到张隘村支付的款项,其向张隘村“销售”的商品房实质上系代替银亿集团向张隘村偿还2.88亿元借款,形成了银亿股份子公司代关联方银亿集团偿还借款的事项,属于关联交易,然而银亿股份并未及时披露上述关联交易,因此受到了证监会的处罚。

同样地,对冲击资本市场的公司来说,隐瞒关联交易或对其上市进程带来“毁灭性打击”。

八、在监管核查过程中持续隐瞒关联方及关联交易,创鑫激光上市“刹车”撤材料

据证监会2020年3月31日发布的《关于对深圳市创鑫激光股份有限公司及控股股东、实际控制人蒋峰采取责令公开说明措施的决定》,深圳市创鑫激光股份有限公司(以下简称“创鑫激光”)及其控股股东、实控人蒋峰在其上市申报材料中存在隐瞒关联关系以及对应的关联交易的情况,证监会认为其系主观故意隐瞒关联关系及关联交易,致使创鑫激光的招股说明书中关于关联方及关联交易的信息披露存在遗漏,决定对创鑫激光以及蒋峰采取责令公开说明的监督管理措施。

2019年4月2日,创鑫激光向上交所科创板申请发行上市,在其提交的首次申报材料中,实控人蒋峰隐瞒其通过第三人实际控制深圳爱可为激光技术有限公司(以下简称“爱可为”),创鑫激光在招股说明书(申报稿)中未将爱可为作为关联方披露,也未将创鑫激光与爱可为之间的交易披露为关联交易。

2019年7月9日,上交所收到关于创鑫激光涉嫌隐瞒董事长蒋峰通过第三人控制爱可为等事项的举报信。证监会于7月11日向创鑫激光发出举报核查函,明确要求其保荐机构、发行人律师和申报会计师(以下统称“中介机构”)结合举报核查函所列的具体举报线索进行核查,并就举报事项是否属实、是否构成发行上市障碍等发表明确意见。

在首次核查过程中以及创鑫激光及中介机构代表与上交所当面沟通时,蒋峰均否认实际通知爱可为的事实。在上交所要求进一步核查的情况下,8月27日,蒋峰才确认其报告期内通过第三人实际控制爱可为的事实。

对此,证监会认为虽然爱可为资产规模较小,报告期内与创鑫激光的关联交易数额仅十余万,对创鑫激光生产影响较小,且爱可为已处于注销过程中,但蒋峰在第二次举报信核查前持续隐瞒实际控制爱可为的有关事实,主观故意明显,致使创鑫激光招股说明书(申报稿)中关于关联方及关联交易的信息披露存在遗漏,对违规行为应承担主要责任。

据科创板股票上市委员会于2019年11月14日发布的《科创板上市委2019年第46次审议会议结果公告》,科创板股票上市委员会同意创鑫激光发行上市,并要求其补充披露2019 年 7月 18 日发行人及中介机构代表来访审核中心时否认深圳爱可为是蒋峰通过第三人控制的公司,蒋峰等人在中介机构访谈时否认通过代持方式隐藏与深圳爱可为之间的关联关系,以及发行人《关联交易管理办法》等内控制度未被有效执行,造成未能识别出关联方深圳爱可为的真实原因。

而据证监会2020年10月21日发布的【2020】121号《中国证监会科创板股票发行注册程序终止通知书》,2020年10月13日,创鑫激光主动要求撤回注册申请文件,证监会按规定决定终止对创鑫激光发行注册程序。

不难发现,在上述案例中,尽管关联方爱可为资产规模较小,报告期内与创鑫激光的关联交易数额仅十余万,对创鑫激光生产影响较小,且爱可为已处于注销过程中,但创鑫激光实控人主观故意隐瞒上述关联关系以及关联交易的行为同样严重影响了创鑫激光的申报材料的信披真实性,其亦因此收到了证监会的监管函。而创鑫激光亦因此“退考”。

因此,无论是上市公司还是处于上市进程的拟上市公司,均应完整、真实地披露其关联交易及关联交易信息,若通过隐瞒关联关系或隐瞒关联交易来规避监管,或将受到证监会的处罚。严监管下,企业能否自肃,维护良性市场竞争环境,保护中小股东知情权?拭目以待。

免责声明:

本机构撰写的报告,系基于我们认为可靠的或已公开的信息撰写,我们不保证文中数据、资料、观点或陈述不会发生任何变更。在任何情况下,本机构撰写的报告中的数据、资料、观点或所表述的意见,仅供信息分享和参考,并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,我们不对任何人因使用本机构撰写的报告中的任何数据、资料、观点、内容所引致的任何损失负任何责任,阅读者自行承担风险。本机构撰写的报告,主要以电子版形式分发,也会辅以印刷品形式分发,版权均归金证研所有。未经我们同意,不得对报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改,不得用于营利或用于未经允许的其它用途。